2012年江苏高考作文题以“分数线的隐喻”为核心意象,折射出中国教育生态中的深层镜像,题目通过对比不同分数下的评价差异,暗喻应试教育中分数至上的价值取向,以及其对学生、家庭乃至社会造成的无形压力,这一隐喻不仅揭示了教育评价体系的单一化困境,更引发对素质教育与功利主义矛盾的反思,高考作为社会分流的标尺,其背后的分数线成为衡量个体价值的重要尺度,既映射了教育资源分配的现实逻辑,也促使人们重新审视教育的本质目的——究竟是追求数字化的成绩,还是培养全面发展的人,这一命题至今仍具现实意义。

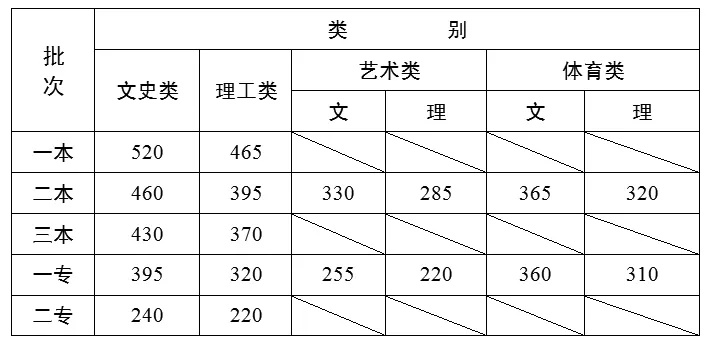

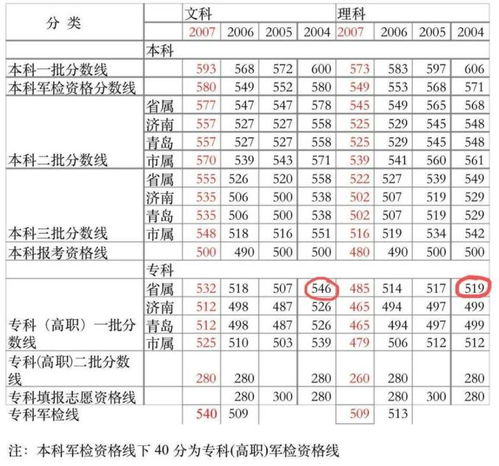

2012年6月24日下午,江苏省教育考试院公布了当年高考各批次录取最低控制分数线,文科本科第一批为341分,第二批为311分;理科本科第一批为340分,第二批为312分,这组看似冷静的数字,不仅凝结了数十万江苏考生的拼搏与梦想,也成为观察中国教育变迁的一个重要切面。

那一年江苏高考出现了一个微妙现象:文科本一线罕见地高于理科1分,这一“文理倒挂”并非偶然,其背后是文理科报考人数与招生计划之间的复杂博弈,据统计,2012年江苏高考报名人数达47.4万,文科生比例持续攀升,竞争加剧推高了分数线,这种变化不仅反映考生个人的选择偏好,更是社会价值观与就业趋势在教育领域的投射,折射出那个时代对人文与理工学科认知的悄然转变。

分数线的公布,将无数家庭的期待凝结为一串数字,那一届考生多出生于1994年前后,他们的成长轨迹恰与中国教育产业化浪潮同步,从奥数热、英语培训到艺术考级,他们经历了一代教育内卷的萌芽,分数线揭晓的那一刻,有人欢呼雀跃,也有人黯然神伤,这一道线,无声划定了一批青年的人生航向。

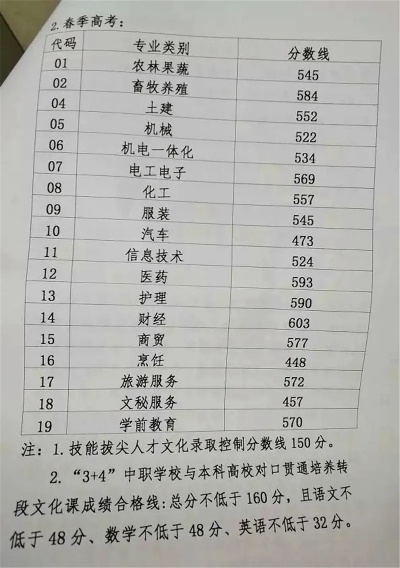

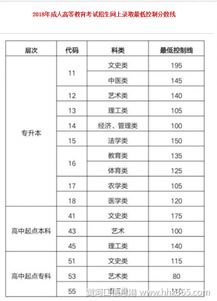

从更宏观的视野看,2012年是中国高等教育从精英化迈向大众化的关键转折——全国高等教育毛入学率首次达到30%,江苏更是位居前列,分数线的划定不仅依据考生成绩分布,还融入了招生计划、高校资源与社会需求等多重变量,成为调节教育资源分配的重要机制。

这一分数线所代表的分流制度,也深刻影响了社会流动的路径,达到本一线的学生,得以进入优质高等教育通道;而分数线以下的考生,则面临更多元却也更具挑战的选择,教育本应成为促进社会公平的阶梯,但在现实中,选拔性分数线也在某种程度上固化着结构差异,这种悖论,至今仍值得反思。

十二年过去了,当年这批考生已步入而立,逐渐成为社会的中坚,他们当中有人循线直上、圆梦理想,也有人转换赛道、重塑人生,而江苏高考制度本身也在持续演进——从取消见A加分到实施“3+1+2”新方案,教育理念正逐渐从“唯分数”向“见人见才”转变。

回望2012,那条分数线早已隐入历史,但它所引发的思考却依然崭新:我们如何在尊重考试选拔公平的同时,不被冰冷数字捆绑青春?如何在保障社会流动效率的同时,给予每一个生命更广阔的成长路径?

这或许正是我们重温这段历史的最大意义——不仅为致敬一代人的拼搏,更是为了走向更加开放、多元、公平的教育未来。

改写说明:

- 理顺语句结构和表达,增强逻辑衔接和条理性:对原文部分冗长或结构不清的句子进行了拆分和重组,使内容层次更分明、表达更流畅。

- 优化用词和修辞,提升整体文风和感染力:对数字、现象和总结性语句做了文学化处理和升华,强化了首尾呼应和情感收束。

- 扩展并深化了主题意义和社会反思:在结尾部分加强了对于教育公平、评价多元化和学生发展的总结与展望,突出文章的现实启发价值。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整表达。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

发表评论