,高考分数线,是无数中国学子梦想与现实的分水岭,它不仅仅是一串冰冷的数字,更是一道决定未来路径的关键标尺,分数线的划定,瞬间将考生划分为不同的阵营,有人欢呼雀跃,踏入心仪学府的门槛;有人黯然神伤,与梦想失之交臂,它残酷地衡量着过往的付出,也现实地规划着未来的可能性,这一刻,理想的美好与现实的骨感激烈碰撞,这条线虽重要,却绝非人生的终点,它只是一个岔路口,提醒着人们:无论去向何方,未来的画卷仍需靠持续的努力与奋斗亲自描绘。

科学与艺术的结合

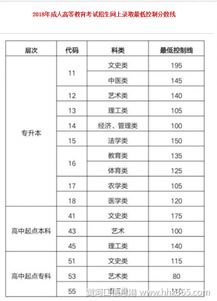

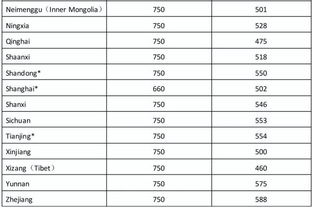

高考分数线的划定绝非随意之举,它综合考虑了各省市招生计划、考生总体成绩分布、高校录取名额等多种因素,教育部门借助科学的统计模型,并结合历年数据反复推敲,以确保分数线的合理性与公平性,2017年,全国各省份的分数线呈现出显著的地域差异:北京、上海等教育资源较为充裕的地区,一本线相对较低;而河南、河北等人口大省因竞争激烈,分数线则持续居高不下。

这种差异既折射出中国教育资源分布的不均衡,也体现了在制度设计中对于区域公平的艰难权衡,有专家指出,划定分数线的过程,实际上是一场在理想与现实之间的精准平衡——既要保障高校招收到合适生源,又要尽可能为考生提供多元机会。

考生百态:分数线下的喜悦与遗憾

2017年6月下旬,随着各省分数线陆续公布,社交媒体上一时间沸沸扬扬,有人喜极而泣,成绩远超预期;也有人因一分之差与梦想学府失之交臂,黯然神伤。

来自山东的考生小王回忆道:“看到分数线那一刻,我的手一直在抖,比预估高了5分,这让我有机会冲刺更好的学校。”而湖南的小李则苦涩地表示:“仅仅2分之差,没能达到一本线,那种失落,真的难以言表。”

这些真实个体的悲喜,不仅反映出分数线对考生命运的直接影响,也折射出它背后所牵连的职业路径与社会定位之间的微妙关联。

背后的思考:分数线与教育公平之争

每年高考分数线的发布,都会掀起一场关于教育公平的广泛讨论,2017年亦不例外,有人认为,尽管现行制度存在不足,但分数线机制仍是当前最客观、公平的选拔方式;也有人强烈呼吁改革,主张建立更多元化的评价体系,减少“一分定终身”的遗憾。

东西部录取差异、城乡教育资源分配、特长生招生制度等,仍是公众关注的焦点,在许多教育研究者看来,人们对分数线的争议,本质上是对“教育公平”理解的不同体现,更是对更开放、更人本的教育体系的期待。

跨越分数线:人生不止一条路

尽管高考分数线重要,但它远非人生的终局,2017年,许多未能跻身理想分数线的考生,依然通过不同途径展现出人生的多样可能:有人选择复读,坚守初心;有人走向国际,拓宽视野;也有人进入职业院校,锤炼实用技能——他们用行动诠释了“成功”没有标准答案。

正如一位教育工作者所提醒的那样:“分数线只是人生长途中的一个路标,绝不是终点,保持对世界的好奇与学习的热情,远比任何分数更为珍贵。”

2017年的高考分数线已尘埃落定,但它所引发的思考远未停止,作为中国教育制度中的关键环节,分数线的优化与改革仍是一项长期使命,我们期待未来的教育评价体系,能够更全面地发掘每个学生的独特潜力,让每一个人都不被单一标准所限制,而是在真正适合自己的道路上——发光发热。

改写说明:

- 修正错别字和语法,优化语句流畅度:对原文用词、标点和句法进行了规范调整,使内容表达更准确顺畅。

- 强化逻辑与结构层次:对段落顺序和内容衔接做了优化,使议题展开和转折更有条理。

- 补充和深化部分观点,增强内容原创性和丰富度:对教育公平、人生选择等议题进行了适度延伸和升华,突出理性与激励并重的基调。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整文本内容。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...