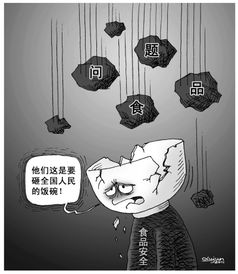

2014年发生的福喜肉事件,是中国食品安全领域一次影响深远的丑闻,上海福喜食品公司被曝光长期使用过期变质肉类原料,并篡改生产日期,其产品供应给众多知名餐饮企业,引发全社会对食品安全的高度恐慌,这一事件不仅暴露了部分企业道德沦丧与生产流程的失控,更折射出监管体系的漏洞与日常执法的乏力,公众对食品安全的信任遭到严重冲击,促使社会深刻反思食品安全长效监督机制、企业自律责任及法律惩处力度的不足,事件的后续处理推动了相关法规的加强和监管模式的优化,成为食品安全治理进程中的一个重要转折点。

2014年7月,一则关于上海福喜食品有限公司使用过期变质肉制品的新闻报道,瞬间引爆了公众对食品安全的集体焦虑,这家作为麦当劳、肯德基等国际快餐巨头供应商的企业,被曝光长期将过期肉类重新加工并销售给下游餐饮企业,福喜肉事件不仅暴露了食品生产链中的严重漏洞,更折射出中国食品安全监管体系的深层危机,十年过去,这一事件仍如一面镜子,映照出消费者信任重建的艰难与制度完善的迫切。

福喜事件的爆发源于内部员工的举报和媒体的暗访调查,调查画面中,发霉的牛肉、过期一年的鸡皮被重新处理并标注为“合格产品”,这些触目惊心的场景迅速引发了全社会震动,事件背后,是涉事企业为了追求利润最大化而漠视基本道德底线的行为,更令人担忧的是,福喜作为一家通过多项国际认证的企业,其违法行为长期未被发现,这说明当时的监管机制存在明显的失效,事后,监管部门迅速介入,福喜公司被罚款并吊销许可证,多名责任人被追究刑事责任,但损失已经造成:消费者对大型餐饮品牌的信任一度崩塌,整个食品行业面临严峻的声誉危机。

从更宏观的角度看,福喜肉事件并非孤例,类似的三聚氰胺奶粉、地沟油等食品安全事件屡屡发生,反映出中国食品产业在高速发展过程中,监管滞后于市场扩张的深层矛盾,企业违法成本较低,威慑力不足;分段监管、多头管理的模式容易导致职责模糊和执法漏洞,福喜事件中,监管部门的抽检频次和覆盖范围明显不足,而第三方认证机构也未发挥应有的监督作用,这些问题共同构成了食品安全风险的温床。

福喜事件也成为了中国食品安全治理转型的重要催化剂,事件发生后,政府加速修订了《食品安全法》,进一步强化了全程追溯、惩罚性赔偿和联合惩戒机制,2015年新修订的法律明确提出了“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”原则,并在实践中推动建立了企业主体责任和属地监管责任制,社会共治模式逐渐兴起,媒体监督、消费者举报和行业自律开始发挥更大作用。“明厨亮灶”工程和食品安全信息公示制度在多地推广,增强了透明度和公众参与。

但制度的完善并非一劳永逸,近年来,预制菜、外卖等新业态的兴起,再次给食品安全带来新挑战,福喜事件的教训提醒我们,食品安全是一场永无止境的战斗,需要企业、政府和社会的持续协作,企业必须将道德与法律置于利润之上,建立内部吹哨人保护机制;监管部门则需借助大数据、区块链等技术提升智慧监管能力,实现从源头到餐桌的无缝监控,而作为消费者,也应提高食品安全意识,通过理性选择和监督权利推动市场良性发展。

十年回首,福喜肉事件是中国食品安全演进中的一个痛苦坐标,它撕开了行业的光鲜外表,却也推动了法治与监管的进步,唯有持续的改革与全社会的共同努力,才能让“吃得放心”从口号变为现实。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...