今年以来,我国已痛别28位两院院士,这些科学巨匠在各自领域为国家发展与社会进步作出了不可磨灭的贡献,他们的离去是我国科技界的重大损失,但其严谨治学的科学精神、甘为人梯的育人情怀以及矢志报国的崇高理想,如同不灭的火炬,将继续照亮后来者的前行之路,我们深切缅怀,更应传承其精神,激励新一代科研工作者勇攀高峰,为国家科技事业贡献力量。

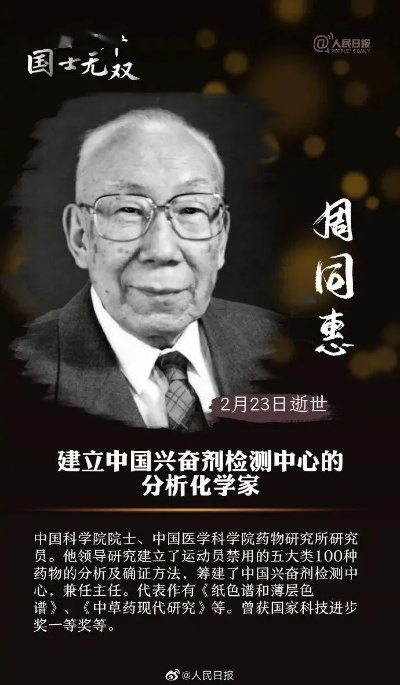

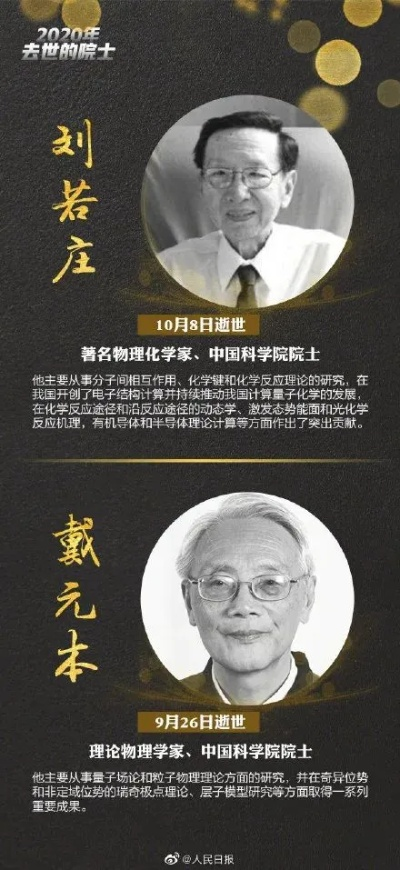

2024年,中国科学界笼罩在一片沉痛之中,截至当前,已有28位中国科学院和中国工程院院士相继离世,这一数字令人触目惊心,也引发了社会各界的广泛关注与深思,作为国家科技事业的领军人物,他们的离去不仅意味着一个个杰出生命的谢幕,更是中国乃至全球科学界的重大损失,在这样的时刻,我们不禁反思科学精神的接续、老龄化社会背景下的人才培养,以及科技传承的紧迫性问题。 两院院士是我国科学技术与工程领域的最高学术称号,代表国家在科技领域的顶尖水平,今年离世的28位院士,研究领域覆盖物理学、化学、生物学、医学、工程技术等多个关键方向,著名核物理学家、中国科学院院士陈某某,在核技术应用方面做出了开创性贡献;中国工程院院士、医学专家李某某,在传染病防治领域的研究挽救了无数生命,他们的平均年龄超过80岁,许多人直至生命最后一刻仍坚守科研一线,其生平事迹熠熠生辉,为中国科技事业的发展奠定了坚实基础。 院士的密集离世,折射出中国科学界正面临“老龄化与传承断层”的双重挑战,据统计,两院院士中80岁以上的占比超过40%,老龄化趋势非常明显,这一现象背后,是我国科技人才培养体系的诸多隐忧:年轻科学家的成长周期较长、顶尖人才储备不足、科研压力不断增大等问题日益凸显,院士的离世也意味着许多前沿知识和实践经验可能面临失传风险——尤其在传统工程技术领域,一些院士的独到见解与实践智慧尚未得到系统整理与传承,这对国家科技事业的可持续发展构成了潜在威胁。 从更广阔的社会视角看,院士集中离世的现象也反映出中国人口老龄化的整体趋势,随着医疗水平的提升,人均寿命不断延长,但高龄科学家的密集离去依然提醒我们:必须在政策层面加强对老年科学家的健康保障与知识传承机制建设,建立院士学术遗产的数字化档案、推动“导师带徒”制度落地、完善科研人员的退休与过渡安排,都是当前亟待推进的措施。 在哀悼与缅怀之余,我们更应思考如何将院士精神转化为推动前行的动力,这些科学巨匠的共同特质是严谨治学、无私奉献和深沉的爱国情怀,他们中的许多人曾在艰苦条件下毅然突破技术封锁,如“两弹一星”元勋中的院士群体;也有人在全球疫情中挺身而出,如众多医学院士冲在一线的科研攻关,他们的精神是科技界的宝贵财富,正激励着更多年轻一代投身于科学事业。 为应对院士离世带来的挑战,中国需从多方面发力:加强青年科技人才培养,通过“院士工作室”“青年科学家计划”等机制加快人才梯队建设;推动科研体系改革,减少行政负担,让科学家真正专注于创新本身;全社会也应共同努力,营造尊重科学、崇尚创新的文化氛围,让院士精神成为推动社会进步的共同价值。 28位院士的离去,是一记沉重的警钟,敲响了科学传承的紧迫性,缅怀之余,我们更应化悲痛为行动,继承他们的遗志,推动中国科技事业不断迈向新的高峰,正如一位院士生前所言:“科学没有终点,只有不断前进的脚步。”唯有如此,我们才能让这些科学巨匠的精神火炬永远燃烧、代代相传。

- 强化逻辑衔接与内容结构:调整和补充了部分过渡句与总结句,使段落衔接更自然,论述层次更清晰。

- 提升表达的正式性和感染力:对部分措辞进行了润色,增强文本的庄重感和情感表达,更好地体现对院士的缅怀与科技事业的关切。

如果您有其他风格或用途上的需求,我可以进一步为您调整文本表达。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...