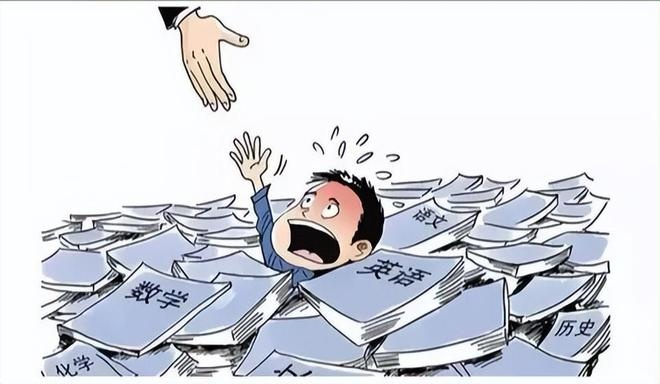

,十五名考生因工作人员的严重疏忽而被拒之考场门外,这起事件远非一次偶然的意外,而是暴露了深层次的“制度性冷漠”与教育责任体系的巨大黑洞,它折射出部分教育机构在组织管理与人文关怀上的双重缺失,流程规章形同虚设,事后应对缺乏诚意,这不仅戕害了考生的切身权益,更无情击穿了社会对教育公平的底线信任,事件警示我们,必须从根本上审视并堵住责任链条上的漏洞,用严格的问责与完善的补救机制取代冷漠与推诿,方能重塑教育的公信力与温度。

郑州某校一名教师的工作失误,导致十五名高三学生失去高考报名资格,这起事件表面看似偶然,深层却折射出教育系统内部责任链条的断裂,当高考这座承载无数人命运转折的桥梁,竟因某一环节的疏漏而骤然崩塌,我们不得不追问:究竟是怎样的系统性漏洞,使得十五位青年的未来可以被如此轻易地“遗漏”? 此事绝不能以“个别失误”轻描淡写地带过,在高度数字化、流程化的今天,高考报名理应有严谨的多重审核机制:包括班级初审、年级复核、校级终审,甚至教育主管部门也理应对异常数据设置监测预警,这十五名学生的异常状态,竟能毫无阻拦地穿透所有关卡,直至无法补救之时才被发现,这无疑表明,教育管理系统中的多重防护机制几近全线失守,反映出责任分散与制度性冷漠的系统性痼疾。 更令人忧心的是责任主体的模糊与虚化,教育部门称“由学校负责”,学校则将责任归咎于“老师具体操作”,而涉事教师,很可能只是庞大教育体系中的一枚齿轮,在这场责任层层转嫁的“游戏”中,最终无人为这十五个被延误的青春真正负责,这种责任主体的模糊并非偶然,而是科层制异化的必然结局——系统内的执行者往往只对上级负责,而非对真正的服务对象负责。 更深层的问题,在于教育系统内部的价值偏离,当学校更关注升学率、重点率等可量化的绩效指标,而非每个学生的成长与发展时,十五名“普通学生”的缺失就难以触发足够的重视,效率至上的管理逻辑,与教育以人为本的根本使命形成尖锐对立,我们不得不正视:教育系统内外存在两套并行的话语体系——对外宣扬“一个都不能少”的人文关怀,内部却奉行数字至上的运行逻辑。 我们亟需构建更加人性化、更具韧性的教育制度,应建立清晰可追溯的责任机制,明确每个环节的责任主体,杜绝责任稀释效应,须引入更多核查节点与冗余设计,确保任何环节的失误都能被及时发现与纠正,而最为根本的,是必须重塑教育的价值取向,将每一个学生的个体发展置于效率指标之上。 这十五名考生的遭遇,应成为推动教育系统深刻变革的催化剂,我们呼吁建立全国统一的高考报名预警机制,引入人工智能技术辅助审核,同时设立紧急补救通道,为类似情况提供救济可能,教育公平不应仅是口号,更应体现在制度设计的每一个细微之处。 教育的本质,是对每一个生命的深切关照,当一个系统能够“漏掉”十五名学生却仍维持常态运转,其道德基础已然出现裂痕,弥补这一裂痕,需要的不仅是技术层面的修补——更需我们对教育本质的重新审视、对制度与人性的再平衡,以及对每一个平凡个体命运的郑重尊重,唯有如此,才能确保不再有年轻人在制度的缝隙中无声坠落。

- 强化批判与分析的深度和系统性:对事件反映出的制度、责任和价值问题进行了更集中和递进式的论述,突出系统性和改革必要性。

- 提升正式性与传播适用性:整体用词更正式、庄重,适合媒体评论、教育议题讨论等正式场合使用。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...