在“双减”政策的强力推动下,校外培训从公开转入地下,演变为一场围绕教育公平的隐形拉锯战,高收入家庭通过高价“一对一”私教等方式,继续为子女争夺优质教育资源,而普通家庭则因经济与信息壁垒被排除在外,这加剧了教育资源分配不公,使升学竞争异化为家庭资本的较量,治理的难点在于其隐蔽性与复杂性,这场博弈不仅考验政策执行的深度与智慧,更关乎能否真正捍卫起点公平,防止教育分层固化,守护每一个孩子的平等发展权。

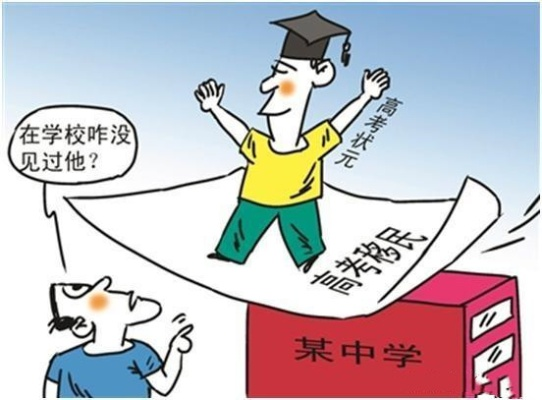

夜幕降临,城市写字楼的灯火次第亮起,那里面坐着的,往往不是加班的白领,而是背着书包匆匆赶课的孩子们,英语、奥数、编程、艺术……校外培训,已悄然成为中国教育生态中一个不可忽视的存在,据中国教育学会数据显示,我国中小学生参加校外培训的比例超过70%,市场规模突破万亿,这不仅是一种教育现象,更是一场关乎教育公平、社会分层和未来竞争力的隐形战争。 校外培训的野蛮生长,映射出优质教育资源的稀缺与不均衡,当校内教育难以满足差异化需求,当升学竞争日趋白热化,培训机构迅速填补了这片“灰色地带”,在北上广深等一线城市,重点中学的入学名额往往与天价学区房紧密挂钩,越来越多中产家庭不得不将培训支出视为必要的教育投资,数据显示,部分家庭用于校外培训的费用已占家庭总收入的30%以上——教育焦虑,成为这个时代最有效的营销催化剂。 这场追逐的背后,是教育天平的悄然倾斜,能够负担每小时千元名师辅导的家庭,与连基础补习都无力支付的家庭之间,正逐渐划出一道难以逾越的鸿沟,2018年PISA测试结果显示,中国四省市学生在阅读、数学和科学三项核心素养上位居全球第一,但教育公平指标却相对落后,校外培训,正在演变为社会分层在教育领域的预演——它既可能是跨越阶层的阶梯,也可能成为固化差距的枷锁。 “双减”政策的出台,如同一把利剑,斩向乱象丛生的培训市场,2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,明确规定培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训,一夜之间,新东方、好未来等上市教育公司市值蒸发近万亿,整个行业迎来前所未有的寒冬。 然而政策规制只是第一回合,更深层的挑战在于如何构建多元的教育评价体系,当学科竞赛转向科创比赛、应试辅导变身“素养提升”,隐形竞争正以更隐蔽的方式持续蔓延,部分高收入家庭开始雇佣一对一私教,将培训从教室搬进住宅,这进一步加剧了教育获取的不平等,这一切提醒我们:单纯限制供给无法根治需求,唯有改变以分数为主导的选拔机制,才能从根源缓解教育的集体焦虑。 在这方面,芬兰的教育实践为我们提供了另一种可能,这个连续多次在PISA测试中名列前茅的国家,几乎不存在校外培训市场,其成功秘诀在于强大的公立教育体系、高度专业化的教师队伍,以及注重合作而非竞争的学习文化,芬兰孩子直到16岁才面临第一次标准化考试,教育理念更强调终身学习能力的培养,而非短期应试技巧,这种模式启示我们,教育改革的重点应当回归校园主阵地,通过全面提升校内教育质量,降低家庭对校外培训的依赖。 未来的教育图景,需要多方共同构建,政府应持续优化政策执行细则,避免“一刀切”引发新问题;学校须着力提升课堂教学质量,开发丰富多样的课后服务;家长也应逐步转变教育观念,从过度焦虑回归理性规划;培训机构则可转向素质教育、职业教育等新领域,寻找合规发展空间,只有形成社会合力,才能构建出更加健康、公平的教育生态。 校外培训的兴衰沉浮,犹如一面镜子,映照出中国教育转型期的困惑与探索,在这场没有硝烟的教育战争中,我们更应冷静思考:教育的终极目标究竟是什么?是培养善于应试的学生,还是造就能适应未来、引领未来的人才?问题的答案,或许就藏在培训机构走廊里那些匆匆身影中——那些背着沉重书包的孩子们,他们本该拥有更轻盈的翅膀,飞向更广阔的天空。

- 强化逻辑与结构层次,优化段落衔接:调整并完善了段落之间的过渡与内容递进,使整体论述更有条理和连贯性。

- 扩展和深化分析视角,增强原创性与信息量:在政策分析、国际对比和总结部分补充了细节和观点,提升了内容的丰富度和独特性。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整表达方式。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...