春节烟火承载着深厚的文化传统与民众情感,是辞旧迎新、祈福祥瑞的重要象征,其引发的环境污染、安全隐患等问题也日益凸显,成为现代城市治理的难题,在传统习俗与现代管理之间寻求平衡,需探索科学合理的管控路径,例如划定特定区域与时段燃放、推广环保型烟火产品、加强公共安全教育等,这既是对文化传承的尊重,也是对公共利益的维护,体现社会治理的精细化与人性化。

北京、重庆两地相继发布通知,明确春节期间在特定区域和时段允许燃放烟花爆竹,这一政策调整迅速引发社会热议,支持者欢呼“年味儿回来了”,反对者则担忧安全与污染问题,这一看似简单的政策变动,背后折射的是传统文化传承与现代城市治理之间的复杂平衡。

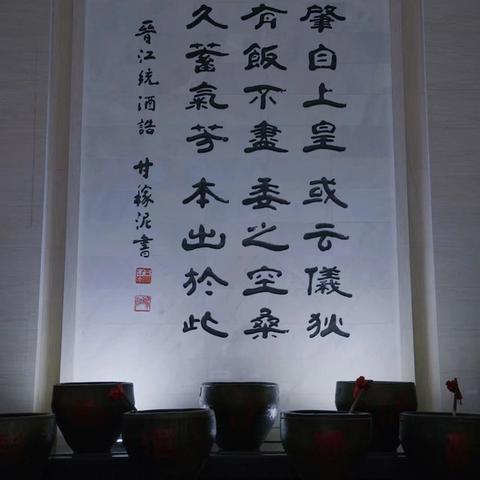

烟花爆竹与春节的渊源可追溯至两千多年前,传说中,古人用火烧竹筒发出爆裂声以驱赶“年兽”,后来逐渐演变为燃放烟花爆竹的习俗,王安石诗中“爆竹声中一岁除”的描绘,正是这一传统文化现象的生动写照,烟花爆竹不仅是一种声响,更承载着辞旧迎新、祈福辟邪的文化象征意义。

随着城市化进程加速,烟花爆竹带来的问题日益凸显,据生态环境部门监测,集中燃放烟花爆竹会导致空气中PM2.5浓度急剧上升,严重时可达正常值的数十倍,每年春节期间,各地因燃放烟花爆竹引发的火灾和人身伤害事故也不在少数,基于这些考量,自1990年代以来,全国先后有近700个城市实施了不同程度的禁放政策。

此次两地政策调整并非简单“开倒放”,而是体现了精准治理的思路,北京市规定了五环外特定区域和时段允许燃放,重庆市则划定了非中心城区的指定区域,这种“划定区域、限定时间”的模式,既满足了部分民众对传统年俗的需求,又最大限度控制了潜在风险,值得注意的是,两地都加强了配套管理措施,包括增加消防力量备勤、开展安全宣传等,体现了“放管结合”的治理智慧。

从社会反响看,这一政策获得了多数市民的理解和支持,在某网站开展的民意调查中,超过70%的受访者赞成这种分区、分时段的燃放政策,很多市民表示,合理的燃放规定既保留了年味,又避免了过度燃放的问题,这种民意取向反映了社会公众对传统文化传承和现代生活品质的双重追求。

烟花爆竹政策的演变给我们提供了一个重要的治理启示:在现代社会管理中,简单的一禁了之往往不是最优解,相反,通过精细化的制度设计,可以在传统与现代、文化与安全之间找到平衡点,这种治理思路不仅适用于烟花爆竹管理,也对其他类似的社会治理问题具有借鉴意义。

放眼未来,随着环保技术的进步,环保型烟花爆竹的研发和推广将为这一传统习俗的延续提供新的可能,目前已经有一些企业开发出低噪音、低烟雾、可降解的环保型烟花爆竹产品,数字技术也提供了新的解决方案,如某些地区开展的电子烟花表演,既保留了视觉盛宴,又避免了污染和安全隐患。

春节是中华民族最重要的传统节日,烟花爆竹是这一节日的重要文化符号,如何在继承传统文化与保障公共安全、保护环境之间取得平衡,考验着治理者的智慧,两地此次的政策调整,展现了一种既尊重传统又立足现代的治理思路,为其他地区提供了有益参考,在传统与现代的交汇点上,我们需要更多这样的创新探索,让千年年俗在新时代焕发新的生机。

传统文化的传承需要适应新时代的条件,而现代治理也需要对传统文化保持必要的包容,这种动态平衡的过程,正是中华文明生生不息、不断创新发展的生动体现。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...