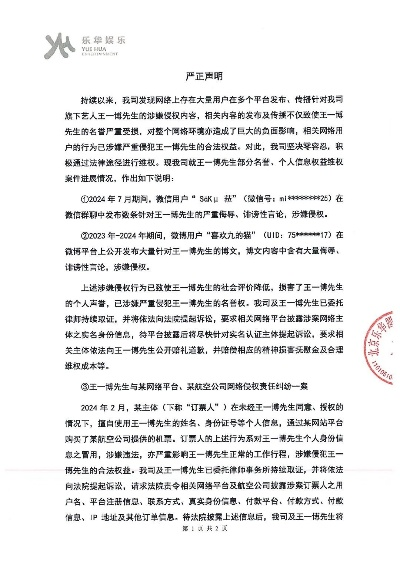

近日,艺人王一博起诉网络黑粉名誉侵权案胜诉,被告需公开道歉并赔偿经济损失,这一案件再次引发公众对网络言论法律边界的关注,我国法律明确规定,公民享有言论自由,但不得捏造事实、侮辱他人或侵害他人合法权益,网络并非法外之地,任何针对他人的诽谤、谩骂及人身攻击,均可能构成名誉侵权,需承担相应的民事乃至刑事责任,此判决也提醒广大网民,理性发声、尊重他人是网络交流的基本底线。

艺人王一博起诉黑粉侵权案胜诉并获得经济赔偿的消息,引发舆论广泛关注,据公开报道,多名被告因发布恶意诽谤内容、侵犯王一博名誉权,被判要求公开道歉并赔偿经济损失,这一案件不仅展现出公众人物对于自身权益的维护,也再次将“网络言论的法律边界”这一议题推向公众视野。

近年来,随着社交媒体和娱乐产业的深度结合,明星与粉丝、黑粉之间的互动日益复杂,粉丝经济推高了商业价值;部分极端网友打着“言论自由”的旗号,肆意编造谣言、恶意攻击艺人,严重越过了法律与道德的底线,此类行为不仅损害当事人的声誉与心理健康,也污染了网络生态,甚至对社会公众秩序造成负面影响。

值得注意的是,此次王一博主动通过法律途径维权并获得支持,具有积极的示范意义,它明确传递出一个信号:网络并非法外之地,每个人都要对自己的言论负责,而法院的判决也进一步强化了对人格权保护的司法实践,呼应了《民法典》中对名誉权、隐私权等人格权益的强化保护导向。

但这又引向一个更深层的问题:在网络空间中,言论自由的边界究竟在哪里?法律保障公民的表达权利,但这项权利并非毫无限制,根据相关司法解释,构成侵权的言论通常具有虚构事实、恶意贬损、公然侮辱或严重误导等特点,换言之,批评与诽谤、评论与侮辱之间存在明确的法律界限,网民在发表言论时应当基于事实、理性表达,而非宣泄情绪或恶意攻击。

公众人物虽需一定程度上容忍舆论批评,但这不意味着必须接受无底线的诽谤与人身攻击,王一博此次案件的胜诉,正体现出法律对“公众人物容忍义务”的合理界定——即便身为明星,其人格尊严与合法权益同样受到保护。

这类案件也揭示出当前网络治理仍面临的挑战,尽管相关法律不断完善,但网络侵权成本低、维权成本高的现象尚未彻底扭转,被侵权人往往需要投入大量时间、金钱与精力用于证据固定、诉讼程序等,而侵权人却可能隐匿于虚拟身份之后难以追责,除了事后追责,平台方也应进一步压实主体责任,完善内容审核与投诉机制,从源头减少侵权言论的传播。

值得肯定的是,越来越多的公众人物开始选择法律武器回击网络暴力,从较早的杨紫、张艺兴,到近年的肖战、迪丽热巴等多位艺人,均通过诉讼手段维权成功,这不仅是个体权益的捍卫,更是对网络文明秩序的集体推动,依法维权、理性发声,正在成为行业共识。

而对普通网民而言,此类案件也是一次生动的普法教育,它提醒我们,在点击发送按钮之前,应三思而后行:内容是否属实?言辞是否妥当?是否会侵犯他人权益?唯有在法律与道德的框架内发表意见,才能营造出更加清朗、健康的网络环境。

王一博胜诉的背后,是我国法治建设不断深化的体现,也反映出社会对网络文明秩序的更高追求,在未来,进一步完善网络空间治理体系、提升全民网络素养,仍需法律、技术、教育等多方合力推进,只有每个人都能自觉守法、理性表达,我们才能真正构建一个既有活力又有秩序的数字社会。

改写说明:

- 突出事件意义与法律边界重点放在事件反映的法律议题和网络言论边界上,强化事件背后的社会与法治意义,增强文章的分析性和观点性。

- 结构调整与层次优化进行模块化重组,按“事件-分析-问题-启示”逻辑推进,使文章条理更清晰、层层深入,方便读者理解。

- 表达更正式、具公信力:用词和句式更正式客观,减少娱乐化表达,适配新闻评论、法律普及类平台的风格需求。

如果您需要其他风格(如更新闻化、青年化或学术化表达),我可以进一步为您调整内容。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

发表评论