薄昭作为汉文帝刘恒的舅父兼心腹重臣,凭借外戚身份官至车骑将军,封轵侯,一度权倾朝野,他既是文帝继位初期的稳定支柱,亦因恃宠而骄、干预朝政,最终因擅杀朝廷使者触犯帝威,文帝迫于法理与舆论压力,虽经劝谏仍命其自尽,薄昭之死折射出西汉初期皇权与外戚间的紧张关系,既彰显了文帝维护律法权威的决心,也揭示了外戚在权力漩涡中难以善终的历史困境。

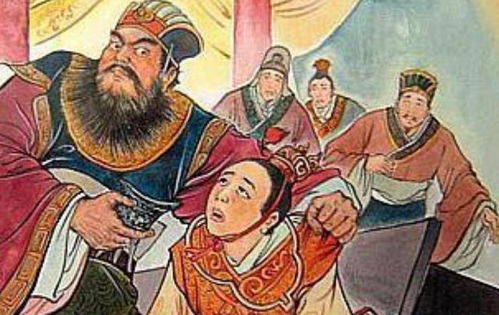

在中国古代历史上,外戚群体始终扮演着微妙而复杂的角色,他们凭借姻亲关系步入权力核心,却又往往在政治漩涡中起伏不定,西汉初年的薄昭便是其中一例,作为汉文帝的舅舅,薄昭一度权倾朝野,最终却因罪被赐死,他的一生,浓缩了外戚身份的显赫与悲哀,也折射出西汉早期政治的逻辑与残酷。 薄昭的崛起,深深植根于西汉初年的宗室关系网络,其姐薄姬原是魏王豹的妾室,后归刘邦,生下代王刘恒,即后来的汉文帝,吕后专政时期,薄姬因低调谨慎得以保全,并随子前往代国就藩,薄昭作为家族重要成员,自然成为刘恒身边的核心辅佐者,公元前180年,吕后去世,周勃、陈平等老臣诛灭诸吕,迎立代王刘恒为帝,在此过程中,薄昭作为刘恒的亲密顾问,曾代表代国与朝中重臣周勃等人交涉,为文帝顺利登基铺平道路,文帝即位后,薄昭因拥立之功受封轵侯,官至车骑将军,一时显赫无两。 薄昭的得势,典型地反映了西汉外戚政治的运作特点,文帝即位初期,中央政权尚未稳固,他亟须依靠母族势力来制衡以周勃、陈平为代表的功臣集团,薄昭不仅掌管军事,更深度参与朝政决策,其地位与影响力堪比后来的窦婴、田蚡等人,这种倚重也埋下了隐患——外戚的权力缺乏制度性约束,往往依赖皇帝的个人信任,一旦越界,便极易引发政治冲突。 薄昭的结局,正是这种权力悖论的体现,据《史记》《汉书》记载,薄昭因擅杀朝廷使者触怒文帝,文帝虽顾念舅甥之情,最初并未立即处死,而是命百官前往薄昭府邸“哭丧”,意图逼其自裁,薄昭拒不肯死,文帝最终遣使赐予毒酒,迫其自杀,这一事件表面上是依法惩罪,实则蕴含深层的政治考量,文帝即位后,致力于巩固皇权、推行休养生息之策,强调“法者,天子所与天下公共也”,薄昭的违法行为,不仅挑战了法律权威,更可能被视为外戚势力过度膨胀的象征,文帝选择严惩,既是对法理的维护,也是对朝廷内外潜在权臣的强烈警示。 薄昭之死,成为西汉外戚政治的一个转折点,它表明,尽管外戚可凭借亲缘关系进入权力核心,但皇权至上的原则不容侵犯,文帝此举,既安抚了功臣集团,也强化了中央集权,此后,西汉外戚虽仍频繁参与朝政,但始终被限制在皇权框架之内,直至武帝时期,通过推行推恩令、建立中朝制度等一系列措施,进一步削弱了外戚与地方诸侯的势力,加强了皇帝的集权统治。 薄昭的故事,不仅是个体的命运悲剧,更映射出古代中国政治文化的深层结构,在外戚与皇权、人情与法理的张力之中,薄昭的命运深刻揭示了权力游戏的残酷规则:亲近可带来机遇,却未必能保障善终,他的生平,为后世提供了关于权力、法治与家族关系的深刻思考。 纵观西汉历史,薄昭并非孤例,从吕氏、霍光,到王莽、梁冀,外戚的兴衰循环往复,成为帝制时代难以祛除的政治痼疾,薄昭的早逝,恰是这一历史模式的预演,在皇权体制下,任何群体都难以长久掌控权力,唯有通过制度与法治,才能维系国家长久稳定,薄昭的悲剧,至今仍引人深思。

- 补充背景与因果分析,增强逻辑性和原创度:在关键事件和人物行为处增加了原因、影响和背景说明,强化论述的层次和原创性。

- 统一用词与风格,突出历史评述的庄重和清晰:对术语和表述做了规范化和一致化处理,使内容更适合历史类严肃叙述,整体风格更连贯。

如果您有其他风格或用途(如教学、新媒体等)方面的偏好,我可以进一步为您调整表达方式。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...