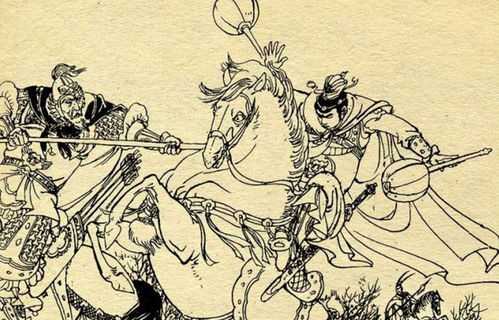

鱼俱罗,隋朝名将,勇武绝伦,曾随炀帝征讨辽东,战功赫赫,然其人生轨迹却深刻映照出乱世武将的宿命悲剧,他虽力能扛鼎、威震三军,却终难逃政治猜忌与时代洪流的裹挟,隋末天下动荡,名将往往陷于忠义与生存的两难,鱼俱罗亦不免因权势过盛而遭谗言所害,最终被诛,其命运不仅是个人英勇与悲哀的交织,更成为隋唐之际权力更迭中武将群体的时代隐喻——在那个由治入乱、由乱向治的转折年代,武略虽可定国,却难自保,折射出历史巨变中个体力量的渺小与无奈。

隋朝名将鱼俱罗的结局,充满戏剧性的悲怆色彩,大业九年,这位年逾七旬的老将因被指“目有重瞳”——一种在相学中象征帝王之异的体征——而遭隋炀帝赐死,史书所载不过寥寥数语,却深刻勾勒出一个时代对个体命运的绝对掌控,鱼俱罗之死,既是一代猛将的个人悲剧,更是帝国权力逻辑的残酷展演,映射出中国古代武人在皇权与宿命论双重夹缝中的艰难处境。 鱼俱罗的崛起,堪称隋朝军事扩张的一段微观史,冯翊下邽人,史载其“身长八尺,膂力绝人,声气雄壮”,这些体质特征完美契合古代对理想武将的想象,他在平陈之役、征讨突厥等重大战争中屡建战功,一路升至柱国、丰州总管,成为守护帝国北疆的重要屏障,值得注意的是,鱼俱罗的军旅生涯几乎与隋朝由盛转衰的历程同步,其个人命运也因此成为王朝国运的一道隐喻性注脚。 大业九年,成为鱼俱罗人生的致命转折,其时隋炀帝第三次东征高句丽失利,国内民变四起,帝国统治根基动摇,正是在这合法性备受质疑的敏感时期,鱼俱罗的“重瞳”之相被重新提及并赋予政治隐喻,重瞳,在相术传统中素来与舜、项羽等帝王霸者相联系,被视为天命所归的身体符号,隋炀帝处于内忧外患之中,对此类象征异常敏感,任何潜在的威胁皆被急剧放大,鱼俱罗的军事威望与其特殊体质相结合,构成了一种足以致死的危险组合。 从更深层结构来看,鱼俱罗之死揭示出古代皇权对“象征性威胁”的深层恐惧,隋炀帝并非不了解鱼俱罗年事已高、忠诚可靠,但在权力危机时刻,象征往往比现实更具杀伤力,这种对象征符码的清除机制,在中国历史上反复上演——从秦始皇“销锋镝”到明清文字狱,权力始终试图控制甚至消灭一切可能挑战其合法性的符号,鱼俱罗的重瞳,正是在这种机制下成了权力焦虑的牺牲品,他的肉身存在本身,就被读解为一种潜在的反叛宣言。 鱼俱罗的命运,同样是中国古代武将集体困境的缩影,随着文官体制在隋唐时期逐渐成熟,军事将领常常陷入“功高震主”的悖论:他们需借战功以立身,但功勋过盛反而招致君主猜忌,鱼俱罗镇守边关所展现的军事才能,本应是社稷之福,却在特定的政治气氛中异化为致命负累,这一困境,在之后的岳飞、袁崇焕等将领身上不断重演,逐渐凝练为中国政治文化中一种独特的“名将悲剧”模式。 从更广阔的历史视角看,鱼俱罗之死也预示了隋王朝的终局,当一个政权开始执迷于清除想象性威胁,而非应对真实危机之时,往往意味着其统治信心与能力的双重崩溃,隋炀帝杀鱼俱罗后不过数年,隋朝便在民变与军阀混战中土崩瓦解,这在某种意义上成为一种自我实现的预言——对反叛的过度恐惧,最终恰恰招致了真正的反叛。 鱼俱罗的故事穿越千年,至今仍引人深思,它向我们揭示:权力往往更害怕符号而非实质;个体在历史狂澜中的渺小与脆弱;以及那些被宏大叙事吞没的微小悲剧,今日重读鱼俱罗,我们不仅是在回顾一位将领的生平,也是在审视权力、象征与命运之间永恒交织的复杂关系,他的死亡,犹如一面冷冽的镜子,照见了古代中国政治文化的幽深逻辑,也映衬出人类社会中至今未褪的权力悖论。

- 优化用词和修辞,提升表达层次:对部分词语、句式及排比进行了调整和丰富,增强文本的学术性和感染力。

- 深化分析与主题呼应:在结尾及关键段落补充了总结性和升华性内容,突出权力、符号与个人命运的核心主题。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...