在抗击疫情的无声战场上,无数英雄以生命赴使命,用挚爱护苍生,铸就起一座民族精神的永恒丰碑,他们中有医护人员、基层干部、志愿者,在危难时刻挺身而出,以奉献甚至牺牲守护人民健康与社会安宁,他们的英勇壮举,深刻诠释了中华民族在磨难中奋起的集体意志与守望相助的大爱情怀,凝聚成跨越时代的精神力量,永远激励后人勇毅前行。

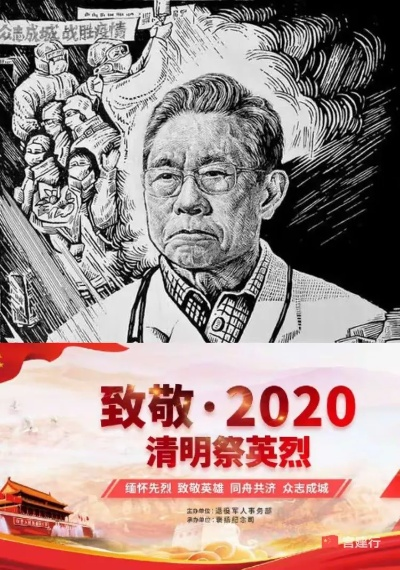

2020年春天,一种未知病毒席卷全球,中国大地骤然按下暂停键,在这场没有硝烟的战斗中,一个特殊的群体以生命划破至暗时刻的阴霾——他们是医护人员、基层干部、社区工作者、志愿者,他们还有一个共同的名字:抗疫烈士,据官方统计,疫情期间全国至少有数百人因公殉职于抗疫一线,其中湖北省超过300名医护人员不幸感染离世,这些数字背后,是一个个曾经鲜活的生命,一段段感人至深的故事,更是一座永恒矗立的民族精神丰碑。 抗疫烈士的伟大,首先体现在他们以专业与奉献构筑的生命防线上,武汉市中心医院眼科医生李文亮,作为疫情的“吹哨人”,虽曾遭受误解,却始终坚守岗位直至感染殉职;武昌医院院长刘智明连续作战三天三夜,拒绝换防,最终不幸辞世;南京市中医院副院长徐辉在抗疫一线奋战18天,因突发疾病抢救无效逝世……他们明知前路凶险,仍以精湛医术和无私担当,为患者筑起坚实的生命屏障,一袭白袍、一身使命,他们逆行而上,以血肉之躯抵御病毒狂潮,深刻诠释了“医者仁心”的崇高境界。 抗疫烈士的牺牲精神超越了职业范畴,映照出普通人身上非凡的英雄气概,社区工作者姜娜连日奔波在防疫一线,因车祸不幸殉职;公安民警何建华在执勤时突发疾病牺牲,最后一刻仍坚守岗位;志愿者郑能量冒着感染风险免费接送医护人员,最终倒在抗疫途中,他们没有豪言壮语,只有默默付出;不求鲜花掌声,只愿万家安宁,这些平凡岗位上的非凡牺牲印证:英雄并非遥不可及的传说,而是在危难时刻毅然挺身而出的普通人。 抗疫烈士以生命书写的不仅是个人壮举,更是一种融入血脉的民族精神,这种精神源于“天下兴亡,匹夫有责”的文化传承,体现于“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的价值抉择,从屈原“虽九死其犹未悔”的执着,到林则徐“苟利国家生死以”的担当,再到抗疫烈士的毅然逆行,中华民族每逢危难,总有一种集体主义与自我牺牲的精神迸发而出,正是这样的文化基因,让这个民族在一次次磨难中淬火重生、历久弥坚。 抗疫烈士留给我们的不仅是感动,更是对生命价值与责任担当的深刻启迪,在个人主义日益彰显的今天,他们的选择提醒我们:生命的价值不仅在于长度,更在于其厚度;不仅在于索取,更在于奉献,他们当中,有人推迟婚礼,有人离别幼子,有人瞒着年迈父母……以小家之牺牲,换大家之平安,这一切并非一时冲动,而是源于对职业的敬畏、对生命的尊重、对家国的深爱,每一个岁月静好的日常,都奠基于他们无声的坚守与付出。 建立对抗疫烈士的常态化纪念机制至关重要,我们不仅应在清明追思缅怀,更该将他们的故事纳入国民教育,让后代铭记这段历史;建立抗疫纪念馆,保存实物与记忆;设立国家纪念日,将烈士精神融入民族集体记忆,唯有如此,方能避免“集体遗忘”,让牺牲不被辜负,让精神永续传承。 抗疫烈士虽已离去,但他们的精神之光始终照亮民族前行的道路,每当我们摘下口罩自由呼吸,每当与亲人团聚相拥,每当享受平凡生活的美好,都应记得:有人为我们付出生命的代价,这些无声战场上的英雄,以生命铸就的不仅是抗疫防线,更是一个民族的精神高度,他们的事迹深刻昭示:伟大出自平凡,英雄来自人民,在新时代的征途上,这种牺牲奉献、守望相助的抗疫精神,仍将汇聚成中华民族战胜一切艰难险阻的磅礴力量。

- 强化情感表达和修辞,增强感染力与思想深度:通过增加排比、比喻和升华句等方式,使内容更具文学表现力和共鸣感。

- 优化段落结构与主题衔接,使内容层次更分明:对部分段落顺序和内部逻辑进行了调整,让整体叙述更连贯、重点更突出。

如果您有其他风格或用途(如媒体发布、教育宣传等)方面的偏好,我可以进一步为您调整表达方式。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...