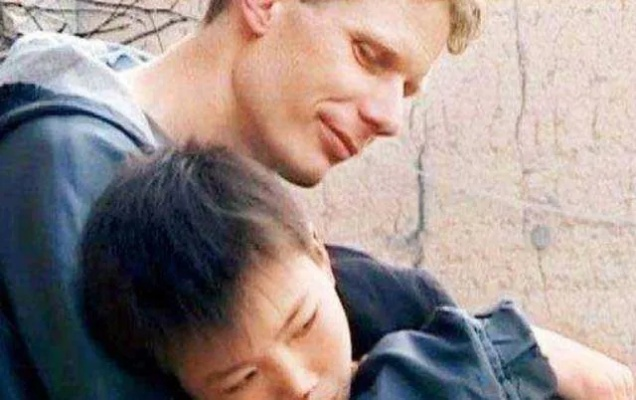

,卢安克的博客宛如一片数字荒漠中的精神绿洲,它并非追求流量与热点的喧嚣之地,而是一位德国教育实践者在中国广西偏远山村十余年教育的沉思录,这里记录了他与留守儿童共同生活、学习的点滴,深刻反思了标准化教育对个体创造力的束缚,并身体力行地探索“陪伴”与“实践”为核心的成长教育,其文字质朴却充满力量,在浮躁的网络世界中构筑了一个宁静而深刻的思想空间,引导读者沉静下来,重新审视教育的本质与生命的意义。

在信息爆炸的数字时代,当无数博客沉溺于流量争夺与算法迎合之时,德国教育者卢安克(Ekkehard Lang)的博客却像一座沉默的孤岛,兀自生长,没有精美排版,没有营销策略,更新频率极低——这个看似被时代遗忘的网络角落,却意外地成为中国教育界一处珍贵的精神坐标,卢安克以最原始、近乎笨拙的博客形式,记录他在广西山村十余年的教育实践与思索,页面简陋如一封封手写信,却承载着超越时代的教育哲学。 本质上,卢安克的博客是一场教育实验的实时档案,自2001年起,这位德国青年深入广西河池地区的偏远乡村,驻扎于不通公路的板烈小学,他的文字摒弃宏大理论叙事,转而具体而微地记录如何带领孩子们建造水坝、编排戏剧、制作玩具,在一篇题为《学生自己建的桥》的博文中,他用像素模糊的照片呈现孩子们用竹子搭建的桥梁,文字平静如流淌的溪水:“他们不需要被告诉什么是物理原理,双手会教会他们一切。”这种反效率主义的教育实践,与当代追求标准化、规模化的教育体系形成强烈反差,也使他的博客成为批判异化教育的鲜活文献。 更值得深思的是这一博客背后的传播悖论,卢安克拒绝任何形式的商业化运作,甚至曾因关注度过高而主动关闭博客,在流量至上的数字生态中,他逆向而行,将博客视作与有限同路人对话的私密花园,在2012年发布的《我不希望成为英雄》一文中,他直言:“教育不是要改变别人,而是与他们共同存在。”这种反对成为网红的立场,使他的博客成为对抗消费主义文化的沉默宣言,正如有学者所言,卢安克以最低科技含量的博客,实现了最高层次的技术批判——他证明了数字工具可以不沦为注意力经济的俘虏。 博客中持续探讨的教育哲学,直指现代性困境的核心,卢安克反复强调“慢教育”的理念,在一篇五千余字的随笔中,他写道:“农村孩子最需要的不是逃离乡土,而是在土地上获得自我确认。”通过手工课、农耕实践与集体创作,他试图构建一条与城市化教育截然不同的路径,这一教育思想与伊万·伊利奇(Ivan Illich)的“去学校化社会”理论遥相呼应,却以中国乡土为语境完成了创造性转化,他的博客因此成为教育人类学的珍贵田野笔记,记录下在全球化浪潮中另一种可能的成长方式。 尽管卢安克已于2013年离开中国,他的博客却持续产生回响,至今,每年仍有新的评论出现在十多年前的旧文下方,形成一种跨越时空的对话现场,这些留言彼此交织,共同构建出一个关于教育本质的思辨场域,与即时刷新的社交媒体相比,这种“慢交流”反而更接近教育的本质——正如卢安克所说:“真正的改变像树一样生长,而不是像烟花一样爆发。” 在算法支配的注意力经济时代,卢安克的博客犹如一座数字纪念碑,提示着我们技术人文主义的原初可能,当教育被窄化为分数竞争,当知识被异化为资本增值的工具,这个简陋的博客依然坚守着最本真的教育理想:不是塑造符合标准的人,而是守护每一个生命的独特性,它存在的意义,或许正如本雅明笔下的“星丛”,在教育的黑夜中持续散发微弱却坚定的光芒,向每一个偶然的访客低语:教育,还可以有另一种模样。

- 补充和丰富理论与文化元素:对教育理念、批判性观点及文化隐喻做了扩展和细化,增强内容的深度和原创性。

- 强化首尾呼应和整体感染力:对开头和结尾进行了重点润色,提升情感张力和主题凝聚力。

如果您有其他风格或用途的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...