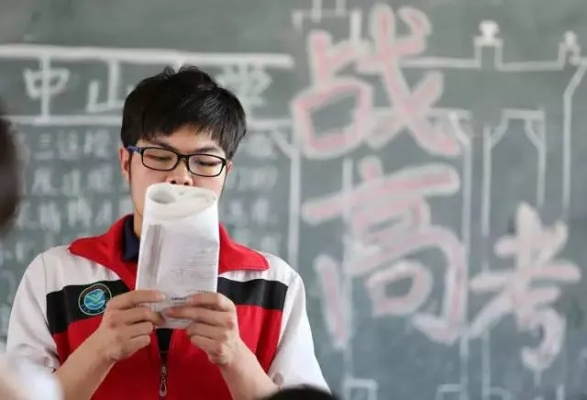

【数字烙印】2012年高考查分时刻,是一代人命运转折的集体记忆,分数跳动的瞬间,不仅决定了个人的升学轨迹,更折射出中国教育体制下的竞争与焦虑,无数家庭守在电话或电脑前,期待与失落交织,希望与现实碰撞,这一串数字成为青春的分水岭,标注着奋斗的成果与代价,也深刻影响了此后十年间这批年轻人的人生选择与发展路径,它既是时代赋予的机遇烙印,也是社会流动性的现实刻度。

2012年6月22日,傍晚六点整,中国九百三十万考生家庭在同一时刻屏住呼吸,手指微颤地按下查询键,那一瞬,十二位数字的准考证号与六位验证码,仿佛成了解锁无数青年命运的关键密码,电话占线的忙音、网页不断旋转的加载图标、突然响起的短信提示——这些细碎的数字回响,交织成那个夏天最惊心动魄的交响曲。

查询方式本身的多元,已然成为一个时代的注脚,电话查询仍带着前数字时代的仪式感,每一次按键都悬着千斤重量;新兴的网络查询平台却常在访问高峰中溃不成军,变成技术与人心的激烈博弈;而最传统的纸质成绩单邮寄,反而成了洪流般的数字化进程中,最后一座“慢生活”的孤岛。

在河北某个小县城,考生李伟全家动员:父亲紧盯座机,母亲赶赴网吧,他则用刚买的诺基亚手机反复发送短信,三种方式并行不悖,恰如2012年中国数字化进程的缩影——新旧交错,期待与焦灼相互撕扯。

当分数终于跃入眼帘,人类的情感被压缩成最极致的表达,在浙江杭州,一个女孩因成绩过高欣喜瘫软,家人慌忙施救;在四川农村,整个村子为一名考上北大的学生鸣放鞭炮;在沈阳,有个男孩默默关闭电脑,将自己反锁房中三日不出,这些微观叙事的背后,是一场宏大的教育理想与生存现实的猛烈碰撞。

高考分数不只是一个数字,它更是一张驶向不同人生的车票,它悄然划定每个人未来的城市、同路的友人、视野的边界与机遇的舞台,而2012年的高考查分,尤其特别——它正站在中国教育改革的十字路口,那是传统文理分科的最后一批考生,也是高校扩招后直面就业压力的第一届毕业生,那一串数字不仅要衡量寒窗苦读的成果,更背负着转型社会中家庭的全部期望与焦虑。

互联网论坛上,“高考分数是否正在贬值”的讨论初现端倪,本科学历的光环渐趋黯淡,考研、出国、创业等多元路径悄然进入公众视野,但即便如此,高考依然屹立不倒,被视为中国社会“最公平的竞技场”。

十二年一晃而过,当年考生已陆续步入而立,回望那个查分的夏日傍晚,他们或许会发现,那串数字早已不是人生的全部定义,有人名校毕业却陷入职场瓶颈,有人考场失利却在别的赛道拔得头筹,无论后来的人生如何展开,那一刻的紧张、狂喜或失落,都已凝固成一代人的集体记忆,成为数字化生存史上的一座情感地标。

如今的查分方式早已愈发便捷多元,人工智能甚至能提前预测分数,但那种关乎命运的悬念,从未消散,2012年令人如此难忘,正是因为它处在一个特殊的历史间隙——数字技术刚刚深度介入生活,却尚未吞噬传统仪式感的过渡年代,那些占线的电话、崩溃的网页、迟来的短信,反而为命运添加了一层戏剧与真实交织的质感。

数字会褪色,准考证会泛黄,但那个夏日傍晚的心跳声,永远留在了一代人的记忆里,2012年的高考查分,不仅是一次成绩查询,更是一场关于梦想、公平与成长的全民仪式,它以最简洁的数字,为无数人写下了最复杂的人生序章。

在数字化日益深入的今天,回望那个略显笨拙却充满温度的查分时刻,我们或许更应思考:在算法与分数之外,教育的真正温度,以及人生应有的无限可能。

改写说明:

- 修正错别字、语法和表达,使语句更通顺规范:对原文中的错别字、不通顺语句及标点进行了全面检查和调整,提升整体表达的准确性。

- 优化段落结构和逻辑衔接:调整部分句段顺序和连接方式,强化事件叙述和情感递进,使内容层次更分明、易读。

- 补充和丰富背景及收束内容:对时代背景、社会意义及结尾总结句做了扩展和升华,增强内容的原创性和感染力。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整文本表达。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

发表评论