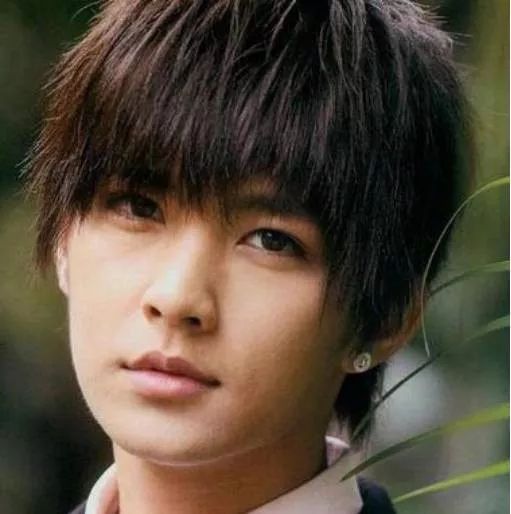

近日,艺人炎亚纶私人聊天记录在网络上被曝光,引发广泛关注与热议,事件不仅涉及公众人物私德问题的审视,也再次将网络舆论的边界与伦理推向风口浪尖,公众对名人私生活的窥探欲望与道德评判形成激烈碰撞,而隐私泄露背后的法律与伦理问题同样值得深思,该事件折射出当下社会对公众人物行为的高度敏感,以及网络时代私人领域与公共话语的复杂交织,促使人们反思舆论监督的合理限度与个体权益的保护。

台湾艺人炎亚纶的私人聊天记录近日在网络上意外泄露,迅速引发广泛关注与热议,该事件不仅涉及个人隐私权遭受严重侵犯,更折射出公众人物的私德争议、粉丝文化生态、网络伦理规范以及法律边界等多重议题,在信息爆炸的时代背景下,类似事件频频发生,促使社会重新审视公众人物的私人生活与其公共形象之间的张力,以及网络舆论在行使监督功能时如何避免越界。 炎亚纶作为华语娱乐圈颇具影响力的歌手和演员,长期以来塑造了阳光、积极的公众形象,然而此次流出的聊天记录却揭示了其私下对话中的诸多细节,涉及情感表达、人际交往等较为敏感的内容,尽管这些记录的真实性尚未得到当事人或官方渠道的证实,但已在网络空间迅速发酵,掀起两极化的舆论反应,一部分网友对其私德提出质疑,认为其言行与以往人设存在落差;另一部分声音则强烈谴责泄露行为,强调公众人物同样应享有合理的隐私空间,这种分歧深刻反映出社会对公众人物“完美形象”的期待与人性真实面之间的内在矛盾。 从道德维度审视,公众人物的私德始终是舆论关注的焦点,若聊天记录内容属实并涉及不当言行,无疑将对其形象带来负面影响,私德与公德之间的界限往往并不清晰:艺人是否必须将舞台上的光鲜延续至私人生活的每一角落?社会对艺人的道德标准是否过于严苛?这些问题虽无定论,但可以肯定的是,网络时代特有的“放大镜效应”极易将私人瑕疵无限放大,进而演变为一场缺乏理性与事实基础的“道德审判”。 聊天记录的泄露行为本身涉及明确的法律与伦理问题,在高度数字化的环境中,个人隐私数据极易被黑客或不法分子获取并恶意传播,炎亚纶事件仅是众多案例中的一个缩影,此类行为不仅严重侵犯当事人的合法权益,还可能诱发网络暴力,对其心理造成持久伤害,尽管许多国家和地区已设立隐私保护相关法律,但在执行力不足、维权成本高的现实下,类似侵权仍屡见不鲜,更值得警惕的是,部分网友以“公众人物应让渡隐私”为由为泄露行为开脱,这是一种值得反思的危险逻辑——公众人物固然需接受舆论监督,但这绝不代表其私人生活可被任意曝光与评判。 粉丝文化在此次事件中亦呈现出其复杂性,炎亚纶拥有大量忠实粉丝,其中有人因聊天记录内容感到失望甚至选择脱粉,也有人坚决支持偶像,抨击侵犯隐私的行为,这种分化体现出当代粉丝经济中的情感投射与身份认同机制:偶像的形象崩塌可能直接冲击粉丝的情感联结,健康的粉丝文化应建立在理性与尊重的基础上,避免陷入盲目崇拜或对私人领域的过度侵入。 从更宏观的视角看,炎亚纶事件可谓网络社会的一个典型切片,揭示出信息传播的双面性:网络舆论既可发挥监督作用,推动公众人物规范言行;也可能滑向非理性的道德讨伐,甚至构成对基本人权的侵害,社会亟需在类似案件中探寻平衡点:既鼓励公众人物承担社会责任、树立良好榜样,也尊重其合理的私人边界;既保障媒体的监督权,又防范网络暴力的滋生。 归根结底,炎亚纶聊天记录泄露事件不只是一则娱乐新闻,更是一面镜子,映照出当下社会在道德观念、法律实践与文化变迁中所面临的困境与焦虑,面对这类事件,我们更需要保持理性与包容,避免陷入情绪化的指责,公众人物应当谨言慎行、珍惜声誉;而网友与媒体也应恪守伦理底线,避免借“正义”之名造成二次伤害,唯有如此,方能在公共舆论与私人生活之间构建一道既开放又尊重的健康边界。

- 强化逻辑与内容层次:对事件分析、道德、法律、粉丝文化及社会意义等部分做了条理化和递进式梳理,增强论述条理和深度。

- 补充并丰富背景和反思内容:扩展了事件背后的社会、法律及文化含义,使整体内容更为充实和具有原创性。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 黑ICP备16006359号-1

黑ICP备16006359号-1

还没有评论,来说两句吧...